Eine aktuelle Studie über den Digitalisierungsgrad deutscher Ingenieurbüros und Tiefbauunternehmen lässt Schlüsse zu, wie gut Deutschland für die BIM-Empfehlungen vorbereitet ist, das seit 31. Dezember 2020 für öffentlich ausgeschriebene Infrastrukturprojekte gilt.

Deutschland hinke in der Digitalisierung hinterher, dieser Satz begegnet einem in der Bauindustrie so häufig, dass man inzwischen beinahe vergisst, seine Wahrhaftigkeit infrage zu stellen. Die USA, Skandinavien und China seien progressiver, das Bestreben nach effizienten Arbeitsmethoden und schlanken, gleichzeitig nachhaltigen und kostengünstigeren Prozessen überlagert dort die Sorge um anstrengende, zeitaufwendige Veränderungsprozesse und einen breiten Datenaustausch.

Tatsächlich bestätigen diese Wahrnehmung einige Studien aus den vergangenen Jahren. Die der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2019 zum Beispiel, die sich der Frage annähert, welche Potenziale und Herausforderungen Bürger in Deutschland in der Digitalisierung sehen. Ergebnis: Es herrscht Ambivalenz. Oder die Studie des „Digitalisierungsindex Mittelstand 2019/2020“, die nach der Positionierung deutscher Unternehmen zu diesem Thema fragt. Ergebnis: Aufbruchsstimmung gepaart mit Skepsis.

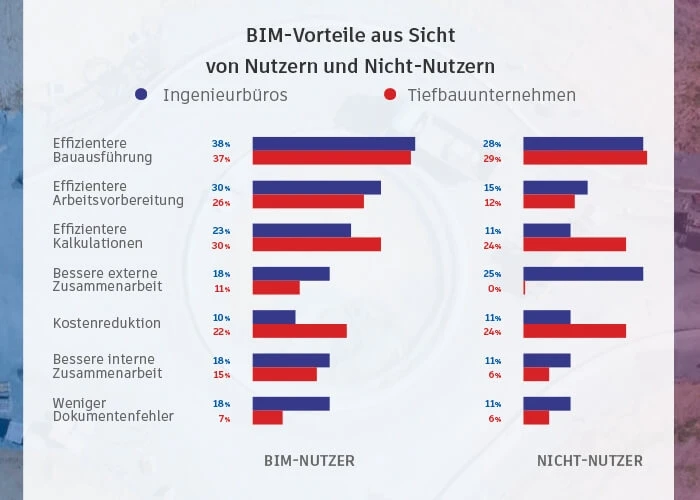

Und dann gibt es Studien, die sich explizit dem Thema Building Information Modeling (BIM) im Bausektor widmen, in Auftrag gegeben von PwC oder durchgeführt von Unternehmensberatungen wie Dr. Wieselhuber & Partner GmbH. BIM ist als ein Indikator für den Digitalisierungsgrad von Bauunternehmen zu verstehen, unter anderem. Damit gemeint ist eine Methode, die den gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess eines Projekts und schließlich auch dessen Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung mit Hilfe digitaler Werkzeuge effizienter gestaltet, alle beteiligten Gewerke miteinander vernetzt und ihre Arbeit in flüssigerer Kooperation verschränken soll.