スペシャルインタビュー:ロボットクリエイター 高橋智隆氏

Society5.0 時代のロボットとの共生を

高橋智隆が語る

~未来のスマホは、ロボットになる?

INNOVATOR'S VISION

Share this story

イノベーターに問う、「進化の生み出し方」と 「創りたい未来」

”進化は待つものではない。進化は生み出すものです。” ~オートデスクの掲げる理念に共鳴するイノベーターに、その実践と軌跡に潜む「進化の生み出し方」、そして現在想像する「創りたい未来」に迫る、スペシャルインタビュー。

第二弾は、ロボットクリエイター・高橋智隆氏に話を伺います。

INTRODUCTION

政府が掲げる未来社会のビジョン「Society5.0」において、キーワードの 1 つにあがる「ロボット」。しかし、ロボットと共生する社会とは、実際どのようなものなのだろうか。また、現在のロボット技術はどのような段階にあるのか。

2 本の乾電池でグランドキャニオン登頂に成功した「エボルタ」、人類初のロボット宇宙飛行士として国際宇宙ステーションへと打ち上げられた「キロボ」、デアゴスティーニから発売され 15 万台を超える大ヒットとなった組み立てキット「ロビ」…。

世界を驚かせるロボットを生み出し続けてきたロボットクリエイター・高橋智隆氏は、現在のロボット業界を取り巻く状況について、「非常に面白い時期にある」と語る。異色とも言える高橋氏のキャリアの軌跡と、氏の見つめるロボットの未来に迫る。

『鉄腕アトム』書影Ⓒ手塚プロダクション

工作好きの少年が、ロボットクリエイターになるまで

今でこそ世界的に有名なロボットクリエイターである高橋氏だが、かつてはどこにでもいるような、漫画好き、工作好き、勉強嫌いの少年だった。ロボットに興味を持ったきっかけは、幼い頃に両親の本棚で見つけた『鉄腕アトム』だったという。

高橋「『鉄腕アトム』のコミック本を読み耽っていたので、物心ついたときにはロボット好きでした。中でも、主人公のアトムではなく、各回で登場する脇役のロボットが好きで。『今度はどんなロボットが登場するんだろう』と、わくわくしながら読んでいました。特に、科学者がロボットをつくるシーンの描写に惹かれていました」

他には『ゴールドライタン』や『プラレス3四郎』、『超時空要塞マクロス』など、当時流行していた漫画やアニメ作品を通じてロボットに触れていたという高橋氏。一方、「将来はロボットクリエイターになる」という確固たる意志があったわけではなく、大学は文系学部に進学した。

就活で再認識した、ロボットへの熱意

転機が訪れたのは、大学卒業を真近に控えた就職活動の時期だった。

高橋「『何か適当な仕事につけばいいや』ぐらいで深く考えずに進学したんですが、やっぱりものづくりに携わりたいと思うようになって。ただ、バブルがはじけたこともあり、就職活動に失敗。そこではじめて、キャリアについて真面目に考え、『エンジニアになるためにちゃんと勉強しよう』と一念発起。一年間予備校に通い、京大の工学部に入り直したんです」

高橋氏が大学に入り直した2000年頃、ロボットは「業界」としてそれほど注目されていたわけではない。だが、黎明期だからこそチャレンジしたい、何より子どもの頃の「ロボットをつくりたい」という夢が蘇り、「ロボットを学ぶ」と決めていた。

しかしながら、念願かなって入った京大は、授業を受ければロボットを作れる——という簡単な世界ではなかった。

高橋「入ってから気づいたことなんですが、ロボットのつくり方を教えてくれる授業なんてないんです。そもそも大学はモノづくりをするための場所ではなく、基礎研究をするところなので、当たり前ですよね。

そういうわけで自分でゴソゴソとロボットをつくり始めたのですが、どういう素材で、どうやってつくるのか、誰も正解を知らない時代、自ら試行錯誤を重ねるしかありませんでした。結局、大学というよりは、自宅で作業をしていることが多かったですね」

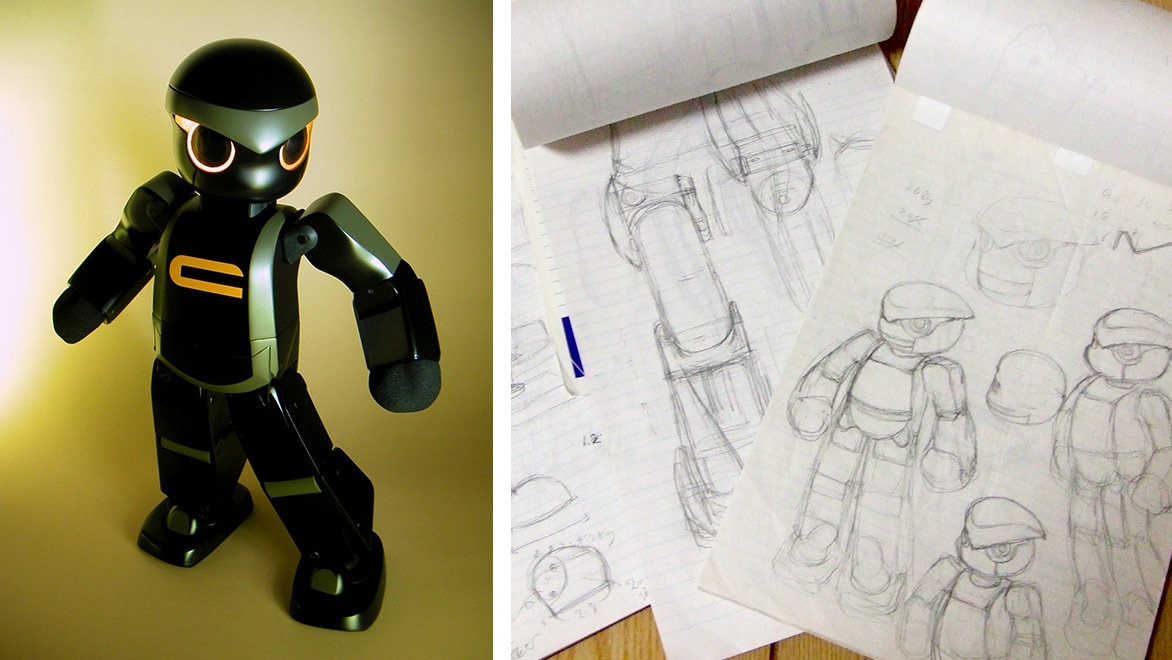

(左)高橋氏はいまでも自らの手で試作を行う (右)「ロビ」試作の様子

ロボット作りを一人探索する日々

だが、当時は趣味でロボットをつくり、ブログで発信する人が現れはじめた時期でもあったという。あるときはそうした情報を 参考に、あるときは自動車や時計など他の分野で使われている素材や加工技術、デザインを参考にしながら、高橋氏は独自のロボットづくりを探求していった。

その熱量は“個人の趣味”の域に留まらず、在学中から特許を出願したり、企業と一緒に商品開発に取り組んだりと、ビジネスにも発展。その流れで卒業後はすぐに、現在も代表を務めるロボ・ガレージを創業した。

高橋「当時の副学長の先生が、インキュベーション施設をつくってくれたので、京大の学内入居ベンチャー第一号として、一人で会社を始めました。ただ、明確なビジネスプランがあったわけでもなく、『ダメだったら就職すればいいや』ぐらいの気持ちでしたね。会社といっても全部自分の手でつくるので、材料費以上の人件費や投資が必要なわけでもありません。省エネでやっていればなんとか続けられるんじゃないか、と思っていました」

(左)従来のロボット観を覆した「クロイノ」 (右)高橋氏による「クロイノ」制作スケッチ

わずか数年で世界から評価されるクリエイターへ

大きな成功を目指していたわけではなく、楽しいからロボットをつくってきただけ——肩肘を張らずそう語る高橋氏だが、ロボ・ガレージ創業の翌年には、その名が世界中に知れ渡ることとなる。

2004 年に発表した二足歩行ロボット「クロイノ」が、米TIME誌の「Coolest Inventions2004」に選ばれたのだ。

それまで二足歩行ロボットと言えば、膝を曲げたまま中腰で歩くことしかできず、見た目においても動きにおいても無骨さの残るものばかりだった。そんな中、まるでアニメ作品の中から飛び出してきたかのような愛らしいフォルムと違和感のないスムーズな動きを持つ高橋氏のロボットに、世界中の誰もが一目で魅了された。

その後も高橋氏は、2 本の乾電池でグランドキャニオン登頂に成功した「エボルタ」、人類初のロボット宇宙飛行士として国際宇宙ステーションへと打ち上げられた「キロボ」、デアゴスティーニから発売され 15 万台を超える大ヒットとなった組み立てキット「ロビ」など、大きな話題を呼ぶロボットを発表し続けてきた。

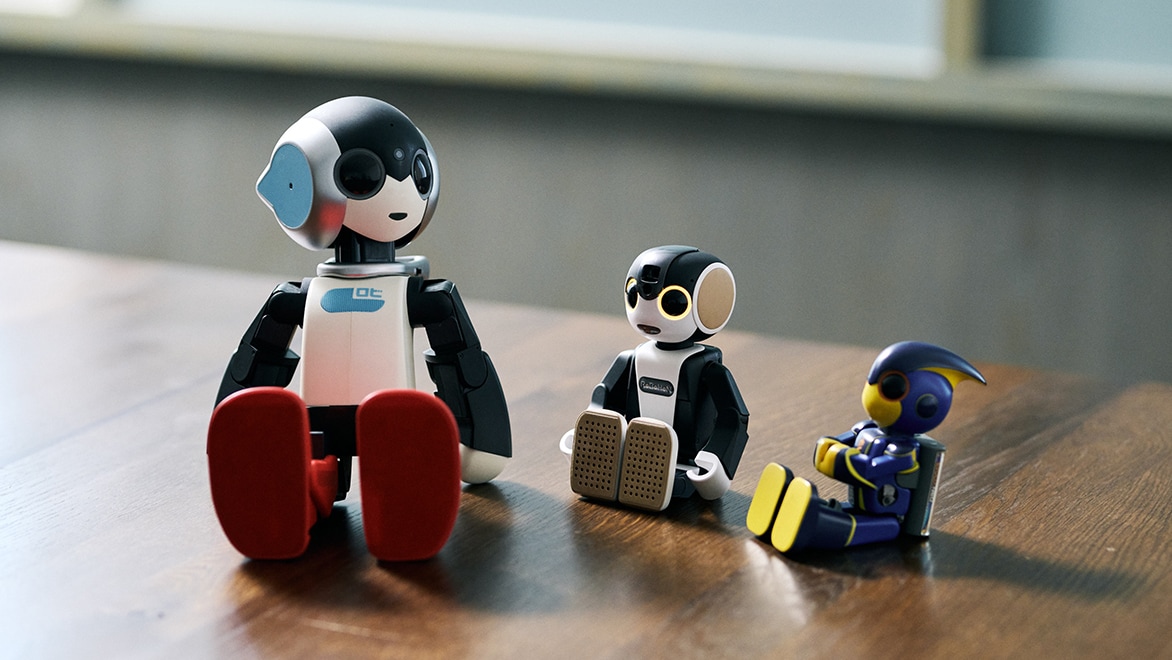

高橋氏が開発したロボット。左から「ロビ」「ロボホン」「エボルタ」

膠着状態から抜け出す「兆し」

一方、この 20 年弱の間では、業界全体も急速な発展を遂げたのは言うまでもない。人型ではないかも知れないが、ロボットは私たちの生活にとって大分身近な存在になった。

その最前線にいた高橋氏は、その変化をどのように捉えているのか。

高橋「この 10 年は、“ロボットと暮らす未来”への期待は高まる一方で、ずっと足踏み状態だったように感じます。やっと、その膠着状態から抜け出す兆しが見えてきた。新たな技術を普及させようというつくり手側の動きと、新たなテクノロジーを受容していこうという社会の変化の両方を感じます」

技術の進歩と、それに対する社会の理解。この2つが歯車のように噛み合うことで、新たな技術の急速な発展と普及が可能になる。たとえば、スマートスピーカーがヒットしたのも、音声認識の精度向上という技術面とそれに対する社会の理解が同時に進んだからだ。

しかし実際、技術の進歩とそれに対する社会の理解は、むしろ同じ速さで進むことの方が稀だ。最先端の技術を使っているにもかかわらず、否、最先端の技術を使ったがために、失敗に終わったプロダクトは枚挙に暇がない。

「週刊ロビ」は大ヒット。「週刊ロビ2」も創刊されている。

普及への道筋を丁寧に考える重要性

これに対し高橋氏は、ロボットを普及させるためには、その 道筋を丁寧にデザインすることが必要不可欠であると強調する。

高橋「自分を戒めるという意味も込めて常々思っていることはあるのですが、技術的な理想形が消費者にとっての理想形とは限りません。いいものをつくれば消費者が買ってくれるわけではないのです。そう考えると、ロボットというものを普及させていくためには、今の暮らしや価値観の半歩先くらいの途中過程の商品を段階的にリリースしていく必要があります。実際、テスラの電気自動車や、ルンバの掃除ロボットなどは、そうやって新市場を構築していったのです」

高橋氏が 監修し、2013 年にデアゴスティーニから発売された『週刊ロビ』はまさに、優れたプロダクトに最適な販売手法が組み合わさったことで、爆発的なヒットとなった商品だ。分冊百科という販売方式が、ロボットに興味はあるものの、「高い」「難しそう」という消費者のネックを解消したのである。

「ロビ」はその手に取りやすさから、多くの親子にも楽しまれている

高橋「当時からロボットの製作キットというものはありましたが、かなりマニアックなものでした。組み立てにはハンダ付けやプログラミングのような専門的なスキルが必要でしたし、売っている場所もロボット専門店や電気街のようなディープな場所、高額な代金を一括で支払う必要があり、一般の人にはかなりハードルの高いものでした。

一方ロビは、書店で平積みになっていて、何巻か買ってみて、面白くなかったり難しすぎたらいつでもやめられる。ほかにもドライバー 1 本で組み立てられるようにするなど、一般の人が手に取りやすいような仕組みを散りばめたことが、ヒットにつながったんだと思います。将来のロボット普及にも、このような何かうまい戦略が必要なんだろうと感じました」

環境の変化からみる、ロボットの次なる可能性

一方、ロボット開発を取り巻く環境は、この10年で飛躍的に充実した。かつては電気街のパーツ屋やホームセンターに探しに行かなければ手に入らなかった部品も、いまやネットで簡単に手に入るようになり、設計支援ツールや3Dプリンターのような技術も広く普及してきている。

高橋氏は、こうした現在の環境変化は、「設計思想そのものを変えてしまう」ほどにインパクトが大きいと語る。

高橋「ロボットをつくるときには、設計、デザイン、試作、量産というプロセスを辿るわけですが、これまでは加工や組み立て、塗装といった経験を積んでいないと、設計はできませんでした。それぞれのプロセスを理解しないままコンピュータ上で設計すると、実現不可能なものを描いてしまうからです。

しかし最近は、それが変わってきました。『これどこから切削工具入るの?』『そんな材料ないよ』と思うような形状の部品でも、3D プリンターで出力できたりするんです。しかも試作だけではなくて、少量であれば量産もできてしまう。とすると、設計思想も変わってきますよね。必ずしも加工や組み立ての経験がなくても設計できるようになっている、面白い時期なのかなと思います」

高橋氏はこども向けロボット&プログラムング教育にも携わる

ロボットを取り巻く教育の現在地

知識や教育を取り巻く環境も同様だ。ロボットを作る、ないしはテクノロジーを扱う上での知識は圧倒的に得やすくなった。同時に、STEAM 教育をはじめ教育の分野においても、理数系科目の重要性が注目を集めている。

高橋氏自身も子供向けのロボット教育事業を展開しているが、テクノロジーを取り巻く教育の現在地と展望を氏は次のように語る。

高橋「知識量ではコンピュータに敵わない。とすると、人間に求められるのは豊かな創造性です。今までは遊びっぽく捉えられていたロボット教育が、実は理系科目や科学全体を繋ぐ教育の根幹なんだと考えられるようになりました。モノ作りやプログラミングを学ぶロボット教室は、次代のロボット専門家を生み出すだけでなく、『IT版読み書きそろばん』的な教育全体の底上げをも担っているのです」

「一家に一台のお手伝いロボット」という未来は来ない

2016 年には、ロボットやAI技術を活用した未来社会「Society5.0」の概要を内閣府がまとめるなど、“ロボットと暮らす未来”は着実に近づいてきている。

ただ、そのイメージは、多くの SF 作品で描かれてきたようなものではないと、高橋氏は断言する。

高橋「SF 作品にはよく、“一家に一台、お手伝いロボット”みたいなイメージが描かれますが、そういう未来はまず訪れません。1 つの理由は、我々人間が普段当たり前にやっている作業は、ロボットからすると果てしなく難しいことだからです。たとえば、洗濯物を畳むという家事。これは簡単だろうと、全自動洗濯物畳みロボットの開発を試みた企業は国内外にいくつもありましたが、いずれも失敗に終わってしまいました。

くしゃくしゃの衣類の山からどこを掴んで持ち上げるか、持ち上げたものがタオルなのかシャツなのかパンツなのか判別できるか。前後ろ、表裏はどう判別するか。裏返しだった場合、どこをどう引っ張ったら直るのか…。そうした人間が無意識にできるプロセス全てが、ロボットには途轍もなく難しい。洗濯物畳みでこの有り様なので、更に料理も掃除も、となるともう不可能に近い。

そしてそもそも、お手伝いロボットというコンセプト自体も誤りなんです。なぜなら、複数のロボットに分散すれば同時に進められる作業を、1 台に集約する理由はどこにもないから。掃除は掃除ロボットが、洗濯は洗濯機の進化したものが、皿洗いは食洗機の進化したものが担うべきですよね」

”一緒に、生きてる”をコンセプトに開発した「ロボホン」は、逆立ちもできる。

未来のロボットは“共体験”のパートナーに

では、私たちが人型ロボットと暮らす未来は永遠にやってこないのか、というとそうではない。高橋氏は、人型ロボットの未来はコミュニケーションの領域にあると指摘する。

高橋「あれもできないこれもできない…と消去法的に考えていくと、人型ロボットの存在価値って、コミュニケーションしか残らないんです。そして、それはスマートフォンの未来の形だと私は考えます。

力仕事をしなくてよいので、小さくてよい。家に置いていくより持ち歩ける小型のコミュニケーションツールとしてのロボットですね。『ゲゲゲの鬼太郎』の目玉おやじとか、『魔女の宅急便』のジジとか、『ピノキオ』のコオロギ君とか、小さくて物知りなキャラクターが主人公を助けてくれるっていう設定は古今東西たくさんあるわけですけど、そういうものになっていくんだろうと思います」

シャープと共に開発し 2016 年に発売した「ロボホン」も、スマートフォンとの融合という思想のもとにつくられたロボットだった。

「ロボホン」に話しかける高橋智隆氏

高橋「現状のスマホはほぼ完璧に近いデバイスだと思いますが、唯一足りていないのは、共感、感情移入、共体験……といった部分です。たとえば私は旅行先の写真全て iPhone で撮っていますが、『iPhone と北海道に行った』などと思うことはありません。一方で、アヒルの人形とかを持ってインスタ投稿している人は『一緒に旅行に行った』と思っているし、免許を取ってはじめて恋人とドライブに行ったときの車は、青春の1ページの名脇役として覚えている。

一方で、肌身離さず持っているスマホはまだ便利なツールでしかない。けれど、コミュニケーションロボットなら、その領域に到達できるのではないか、人間と機械の関係が、もう一段階進むんじゃないかと思っています」

進化を生み出すヒント

取材の最後、本連載のテーマでもある「進化」を生み出すために必要なものを問うと、高橋氏は 2 つの視点を提供してくれた。

1. 形にして表に出す

イノベーションを起こす方法がわかれば誰も苦労はしませんが、一つ確実に言えるのは、とにかく『形にする』ことです。少し前は、企画書だけで出資を募ったりしていましたが、いまやその手は通用しない。形にして、説得力のあるものを見せていくことが重要です。

同時に、つくってみると自分自身にも気づきがある。思っていたように機能せず改良が必要だったり、『意外と軽いね』とか『なんかかわいいな』といったインプレッションも、ものとして手に取らないと分からない。

モノ作りのツールやネットへの投稿など、「作ること」や「発表すること」のハードルが下がっていることもあり、既に多くの人が実践している。その中で更に頭1つ抜け出すには、ユニークな創造性が不可欠です。

2. 社会との関係から考える

優れた技術があれば、未来が生み出せる訳ではありません。常に社会との関係性を踏まえたアプローチが必要です。どんなに技術的には素晴らしくても、人々の生活を変える可能性があっても、理解が得られなければ普及しません。

逆に、先ほどお話しした「週刊ロビ」のように、販売形態の工夫次第でたくさんの人に伝わることもある。社会との関係を築き上げていかなければ、技術の進化も起きません。

「Society 5.0(読み方:ソサエティ 5.0)とは」 狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会を指すもので、現実空間と仮想空間が一体となり、さまざまな社会問題の解決と経済発展を実現します。現実社会のあらゆる情報がセンサーや IoT 機器を通じて仮想空間に集積され、このビッグデータを AI が解析、現実空間に還元していく仕組みになります。

関連情報

製造業 関連製品

詳細はこちら

ユーザー事例集

DX、BIM/CIM 導入、革新的な製品開発、生産性向上など、オートデスクのソリューションが活用されいる様々な業種・製品別でのユーザー事例をまとめています。